Tipps & Tricks

Welche Ausrüstung braucht man überhaupt für die Astrofotografie? Gute Frage, das hängt natürlich davon ab, was man alles fotografieren möchte. Dennoch, um ein paar Ausrüstungsgegenstände kommt man nicht herum:

Kamera

Klar, ohne Kamera kann man nicht fotografieren. Aber welche Kamera muss man haben? Schließlich gibt es eine breite Palette. Man mag es kaum glauben, aber für den Einstieg reicht schon eine relativ einfache Kamera, solange man sie in einen manuellen Modus stellen und Einstellungen wie Blende, ISO und Verschlusszeit manuell wählen kann. Damit kann man schon Weitwinkelaufnahmen des Himmels machen, Sternbilder fotografieren oder Sternspuraufnahmen erstellen.

Eine digitale Spiegelreflexkamera ist allerdings ein weitaus komfortablerer Start in das Hobby, denn sowohl die Möglichkeiten in den Einstellungen als auch angebotenes Zubehör sind weitaus größer. Ein weiterer Punkt ist, dass man die DSLR auch an ein Teleskop anschließen kann.

Die letzte Möglichkeit, die ich vorstellen möchte, ist eine spezielle Astro CCD. Diese Kameras sind auf die Astrofotografie am Teleskop spezialisiert und nehmen meist Bilder in Graustufen auf. Darum benötigt man zusätzlich dazu noch Farbfilter in den RGB Farben, so dass man von einem Objekt jeweils den Rot-, Grün- und Blaukanal separat aufnehmen kann. Das bedeutet natürlich auch, dass man ca. dreimal so lange belichtet, wie mit der DSLR. Ein weiterer Nachteil ergibt sich daraus, dass man für die Aufnahme einen Laptop benötigt, der natürlich auch wieder Gewicht und Stromverbrauch bedeutet. Trotzdem haben die Astro CCD Kameras natürlich ihre Vorteile, und die liegen in der konkurrenzlosen Bildqualität.

Für dein Einstieg empfehle ich eine DSLR Kamera, weil diese einfach am vielseitigsten ist.

Stativ

Wenn man lange belichten will kommt man um ein Stativ nicht herum. Das Stativ sollte so stabil wie möglich sein um eine DSLR stabil zu tragen. Da wir oft auch draußen "im Feld" sind sollte es auch nicht beim ersten Lüftchen anfangen zu wackeln. Natürlich ist ein leichtes Stativ angenehmer zu tragen, vor allem wenn man weit zu Fuß gehen muss, aber gerade bei so lang belichteten Aufnahmen ist die wichtigste EIgenschaft des Stativs die Stabilität. Auf offener Fläche versetzt schon leichter Wind ein leichtes Stativ in Schwingungen, die sich hinterher im Bild durch Unschärfe bemerkbar macht.Teleskop

Möchte man mit höheren Vergrößerungen fotografieren, sollte man sich ein Teleskop zulegen. Aber auch hier gibt es viele verschiedene Bauformen, die nicht unbedingt für alle Bereiche geeignet sind.Für den Einstieg empfehle ich ein Teleskop nach Newton Bauweise. Durch die eher einfache Bauart mit nur einem Hauptspiegel und einem Fangspiegel kommt man hier sehr günstig an "viel Teleskop". Durch den Fangspiegel, der mittig im Strahlengang liegt, hat man natürlich eine geringe Abschattung, das ist aber nicht weiter schlimm. Vor allem bei Deep Sky Objekten glänzt der Newton.

Mehr für die Planetenfotografie geeignet ist ein Refraktor. Hier befindet sich kein Spiegel im Strahlengang, die Vergrößerung wird allein durch Linsen erreicht. Dadurch erhält man einen sehr guten Kontrast, der sich vor allem an Planeten oder am Mond bemerkbar macht. Durch die Linsen erhält man aber häufig Farbfehler, weil nicht alle Wellenlängen des Lichts hier den selben Brennpunkt haben. Es gibt zwar Teleskope, die das korrigieren, die apochromatischen Refraktoren, aber die sind auch um ein vielfaches teurer.

Es gibt noch viele weitere Bauweisen, aber alle hier mit ihren spezifischen Vor- und Nachteilen aufzuzählen würde hier den Rahmen sprengen. Eventuell schreibe ich dafür mal einen eigenen Artikel.

Parallaktische Montierung

Eine parallaktische Montierung für Teleskope ist an den Himmelsachsen ausgerichtet, statt nach links/rechts und oben/unten zu schwenken. Dadurch kann man leicht die Erdrotation ausgleichen, indem man nur eine Achse bewegt. Bei einer azimutalen Montierung (rechts/links oben/unten) müsste man immer über beide Achsen nachführen.Wenn man ein Teleskop auf die Montierung schnallen will, muss man darauf achten, dass das Teleskop nicht zu schwer, oder anders herum gesagt, die Montierung nicht unterdimensioniert ist. Gerade im Handel sieht man immer wieder Angebote, bei denen ein großes Teleskop auf einer günstigen Montierung versprochen wird, doch gerade fotografisch sieht man schnell, dass so eine Kombination Grenzen hat. Der kleinste Luftstoß reicht um das Teleskop in Schwingung zu versetzen und somit das Bild unscharf werden zu lassen. Die Tragkraft einer Montierung lässt sich meist gut herausfinden, entweder steht sie beim Angebot dabei, oder man kann sie im Internet recherchieren. Als grobe Richtlinie kann man sagen, dass für den fotografischen Einsatz die Hälfte der angegebenen Tragkraft nicht überschritten werden sollte. Man muss allerdings beachten, dass zu dem Gewicht nicht nur das Teleskop gehört, sondern auch Zusatzequipment wie die Kamera, eventuell ein Leitrohr, Guiding und auch die Gegengewichte.

Parallaktische Nachführungen bekommt man aber auch schon in kleinerem Maßstab, wenn man kein Teleskop nutzen will, denn auch mit den normalen Kameraobjektiven kommt man sehr weit. Für den Orionnebel oder die Andromeda Galaxie kann man schon ein 300mm Objektiv gut nutzen, für den Nordamerikanebel sogar noch weniger.

Die wohl wichtigste Grundlage in der Fotografie ist das Verständnis von Blende, Verschlusszeit und ISO. Denn diese drei Einstellungen beeinflussen nicht nur das Foto, sondern sich auch gegenseitig.

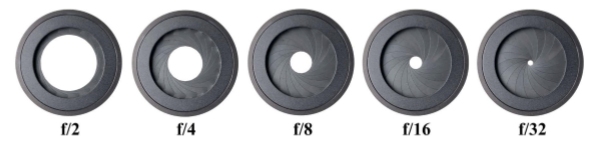

Blende

Die Blende beeinflusst direkt, wie viel Licht auf den Sensor trifft. Sie beeinflusst auch, wie groß der Schärfebereich ist. Das bedeutet, dass bei einer niedrigen Blendenzahl (Blende weit geöffnet) der Bereich, der scharf abgebildet wird, kleiner ist. Je höher die Blendenzahl, desto weiter schließt sich die Blende beim Auslösen, und es kommt weniger Licht auf den Sensor. Der Schärfebereich wird dafür größer.Ist ein Bild zu hell, kann man dem durch Schließen der Blende entgegen wirken. Ist es zu dunkel, kann man die Blende weiter öffnen um so ein helleres Bild zu bekommen. Das kostet allerdings Schärfentiefe.

In der Astrofotografie sind die Objekte allerdings so weit weg, dass wir uns um den Schärfebereich nicht kümmern müssen. Wir wollen allerdings so viel Licht wie möglich sammeln. Eine Eigenart der meisten Objektive ist es jedoch, dass die Bildqualität auf der kleinsten und der größten möglichen Blende nicht optimal ist. Darum wählen wir in der Regel die kleinste mögliche Blendenzahl und blenden dann ein oder zwei Schritte ab.

Da es beim Teleskop keine verstellbare Blende gibt, spricht man dort vom Öffnungsverhältnis. Dieses ist aber mit der Blendenzahl vergleichbar. Das Öffnungsverhältnis errechnet sich, indem man die Brennweite des Teleskops durch den Öffnungsdurchmesser dividiert. Ein 10 Zoll Teleskop mit 1200mm Brennweite hätte also ein Öffnungsverhältnis von:

Verschlusszeit

Die Verschlusszeit steuert den Zeitraum, für den der Verschluss der Kamera beim Auslösen offen bleibt und beeinflusst somit die Zeit, für die das Licht auf den Sensor trifft. Eine niedrige Verschlusszeit bedeutet, dass der Verschluss sich sehr schnell wieder schließt und somit nur kurz Licht auf den Sensor trifft. Eine lange Verschlusszeit bedeutet, dass der Verschluss für eine längere Zeit offen bleibt und somit länger Licht auf den Sensor fällt. Das Bild wird dadurch heller, allerdings verschwimmen auch Motive, die sich bewegen. Will man schnelle Bewegungen einfrieren, benötigt man extrem kurze Verschlusszeiten. Das kann bei sehr großen Vergrößerungen schon bei Planeten der Fall sein, oder wenn die Luft stark flimmert. Eine lange Verschlusszeit würde dann dafür sorgen, dass das Motiv unscharf ist. Bei lichtschwachen Objekten wie Deep Sky Objekten allerdings wollen wir sehr viel Licht sammeln und lassen den Verschluss auch gerne mal mehrere Minuten lang offen. Fotografiert man ein Objekt am Himmel muss man dann allerdings die Erdrotation ausgleichen.Lange Verschlusszeiten bringen aber noch ein anderes Problem mit, und zwar die Wärmeentwicklung am Chip, das zu starkem Rauschen führt. Will man nicht durch eine sehr tiefgehende Operation an der Kamera eine Kühlung einbauen (einfach mal nach "Hypermod" suchen), muss man das Rauschen anders bekämpfen. Das würde hier allerdings den Rahmen sprengen.

Ohne eine Nachführung den Himmel zu fotografieren bringt die Verschlusszeit sehr schnell an ihre Grenzen, zumindest solange man Sterne und keine Strichspuren (dazu in einem späteren Abschnitt mehr) fotografieren will. Die Zeit, für die man den Verschluss offen halten kann, lässt sich groß über eine Formel für APS-C Sensoren berechnen:

Für Vollformatsensoren ergibt sich die folgende Formel:

Bei einem APS-C Sensor (zum Beispiel Canon EOS 600D) und einem 18mm Objektiv ergibt das eine maximale Verschlusszeit von 16 Sekunden. Mit einem 8mm Fisheye Objektiv könnte man schon 37 Sekunden belichten.

Diese Formel ist eine grobe Richtlinie und die Sterne würden schon Strichspuren ziehen. Allerdings gerade noch annehmbar. Wer es etwas genauer haben will, kann eine komplexere Formel benutzen, nämlich:

Mit einem 18mm Objektiv kommt man damit auf 4,63 Sekunden maximale Belichtungszeit.

ISO

Der ISO Wert wird fälschlicherweise noch als "Empfindlichkeit" des Chips bezeichnet. Das ist jedoch grundlegend falsch, und auch mit dem alten "ASA" Wert hat ISO nichts zu tun. Der ISO Wert bestimmt die Verstärkung des Signals an den einzelnen Pixeln, sozusagen dem "Gain". Die Empfindlichkeit des Chips ist allerdings bei allen Einstellungen immer gleich.Möchte man eine kürzere Verschlusszeit wählen, benötigt man einen höheren ISO Wert, um ein Bild mit der selben Ausleuchtung zu bekommen. Verdoppelt man den ISO Wert, kann man die Belichtungszeit halbieren. Das ganze kommt aber mit einem entscheidenden Nachteil: Dem Rauschen.

Je höher der ISO Wert ist, desto höher ist auch das Rauschen im Bild. Auch hier könnte man mit Kühlung oder anderen Methoden gegensteuern, allerdings gibt es gerade in der Astrofotografie einen Weg, der sich bewährt hat, das Stacken. Um bei den Grundlagen zu bleiben, halte ich es kurz, möglicherweise kommt dazu in einem späteren Abschnitt mehr. Kurz gesagt nimmt man statt nur einem sehr viele Bilder mit den selben Einstellungen auf und verrechnet diese mit einem bestimmten Algorithmus. Damit verbessert man signifikant das Signal-Rausch-Verhältnis und kann so das Rauschen effektiv bekämpfen.

Das Einzelbild (links) ist stark verrauscht, normalerweise würde man ein solches Bild wohl nicht behalten. Addiert man jedoch viele Bilder vom selben Motiv wird das zufällig auftretende Rauschen im Gegensatz zu den fest stehenden Nutzdaten heraus gerechnet (mitte). Mit etwas Bearbeitung bekommt man dann ein sauberes Foto (rechts).

Das bedeutet, dass wir, obwohl das Rauschen damit verstärkt wird, guten Gewissens auch hohe ISO Werte nutzen können, solange wir das Rauschen wieder herausrechnen. Gerade bei lichtschwachen Deep Sky Objekten sollte der ISO Wert etwas höher sein.

Immer wieder lese ich die Frage, wie man im Dunkeln richtig fokussiert. Logisch, bei Dunkelheit bringt einem der Autofokus nicht viel, also müssen wir manuell fokussieren. Das wird aber dadurch erschwert, dass man durch den Sucher am Himmel auch nicht viel sieht, woran man fokussieren könnte. Das ist jedoch kein Grund jetzt aufzugeben. Ich beschreibe hier ein paar Methoden, wie man dennoch in der Dunkelheit den Fokus treffen kann.

Fokusskala am Objektiv

Das ist natürlich die einfachste Methode. Wenn du zu den glücklichen gehörst, die ein Objektiv mit einer Fokusskala besitzen, dann drehe einfach den Fokusring bis auf unendlich. Herzlichen Glückwunsch, du solltest den Fokus getroffen haben. Ob diese Skala wirklich genau passt, überprüfst du am besten mit einer Testaufnahme.Autofokus

Moment, stand da oben nicht, dass der Autofokus nicht funktioniert? Ja, richtig. In den meisten Fällen ist das so. Oft hat man aber helle Objekte, die weit genug weg und groß genug sind, dass man den Autofokus an ihm verwenden kann. Das kann zum Beispiel der Mond sein oder eine weit entfernte Lampe, in seltenen Fällen auch ein sehr heller Planet oder Stern. Im Zweifel: Einfach ausprobieren. Auf jeden Fall sollte man ein paar Testschüsse machen um zu sehen, ob der Autofokus auch wirklich getroffen hat.Manuell am Sucher

Durch den Sucher sieht man bei Dunkelheit nicht viel, aber vielleicht ist doch mal ein sehr heller Stern oder Planet dabei. Auch der Mond eignet sich hier. Beim Mond dreht man einfach so lange am Fokusring des Objektivs, bis die Strukturen auf dem Mond scharf sind. Am Stern oder Planeten einfach so lange drehen, bis er im Sucher am kleinsten ist. Wird er wieder größer, ein Stück zurück drehen, bis es passt. Auch hier sollte man natürlich durch ein paar Testbilder kontrollieren, ob man den Fokus passend getroffen hat.Manuell per Live-View

Die Live-View Funktion an der Kamera bietet hier einen großen Vorteil, nämlich, dass man zoomen kann. Bei dieser Methode sucht man sich auf dem Display einen Stern heraus und vergrößert diesen. Das muss nicht sofort die maximale Zoomstufe sein. Wie bei der Suchermethode dreht man nun so lange am Fokusring des Objektivs, bis der Stern seinen kleinsten Durchmesser auf dem Display hat. Man kann das Ganze mit der vollen Zoomstufe noch einmal kontrollieren.Eine große Hilfe ist hier bei Canon Kameras die Zusatzsoftware Magic Lantern. Diese bietet eine Funktion, die sich Magic zoom nennt. Dabei wird nicht das komplette Displaybild vergrößert, sondern nur der Bereich um den Cursor in einem kleinen Fenster. Durch eine grüne Umrandung um dieses Fenster wird angezeigt, dass man den Fokus getroffen hat. Auch sieht man im Live-View die Entfernung auf die fokussiert ist. Wenn du diese Anzeige nutzen möchtest, dann dreh einfach so lange den Fokusring, bis dort das Unendlich-Zeichen erscheint.

Wie immer gilt auch hier: Bevor man in die unter Umständen stundenlange Belichtung geht sollte man mit ein paar Testaufnahmen seinen Fokus überprüfen und gegebenenfalls nachfokussieren.

Bei Tageslicht

Wer den Autofokus nicht missen möchte, der kann natürlich auch bei Tageslicht schon auf Unendlich fokussieren. Such dir einfach ein Objekt, was sehr weit weg ist und fokussiere darauf. Danach solltest du natürlich dafür sorgen, dass bis zur nächtlichen Fotosession der Fokus nicht mehr verstellt wird. Schalte am besten erst einmal um auf manuellen Fokus. Dann kannst du entweder die Position des Fokusrings markieren (das geht mit Malerkrepp ganz gut), oder den Fokusring mit Tape einfach festkleben. Du ahnst sicher, was jetzt kommt. Natürlich solltest du vor allem bei dieser Methode vor dem Start der Belichtungsreihe nochmal überprüfen, ob der Fokus noch sitzt.Try and Error

Das ist definitiv die aufwändigste Methode, aber immerhin sind hier die Testfotos schon in die Methode integriert. Drehe den Fokusring einfach bis zum Anschlag an ein Ende und dann wieder ein kleines Bisschen zurück. Die Unendlich Position liegt bei vielen Objektiven nicht ganz am Anschlag, sondern ein Stück davor. Ganz am Ende würde man auf jenseits von Unendlich (ich lasse das an der Stelle einfach mal so stehen) fokussieren. Wenn du meinst, du hast den Fokus getroffen, mach eine Testaufnahme. Dann verstelle leicht den Fokus und mach eine weitere Aufnahme. Sind die Sterne nun größer geworden? Dann musst du in die andere Richtung drehen. Sind sie kleiner geworden, dreh noch ein Stück weiter und überprüfe erneut. So tastet man sich langsam aber sicher an den passenden Fokus heran. Diese Methode ist auf jeden Fall die sicherste Methode den Fokus zu finden und folgt auch meistens auf die anderen Methoden, die ich oben vorgestellt habe.Sonderfall: Bahtinovmaske

Einen Sonderfall gibt es am Teleskop, dort kann man mit einer speziellen Verschlusskappe, in die man Streifen hineingeschnitten hat, an den Sternen Spikes erzeugen. Natürlich kann man die Streifen nicht irgendwie schneiden, sondern muss nach einem ganz bestimmten Muster vorgehen. Hier möchte ich mich aber auf das Kameraobjektiv beschränken und stelle diese Methode daher in einem späteren Artikel vor.

Dies war nicht nur zur Sonnenfinsternis 2015 ein großes Thema, sondern ist es immer wieder, wenn man Fotos von der Sonne machen oder einfach nur unser Zentralgestirn beobachten will. Und man kann nicht genug betonen, dass man niemals ungeschützt in die Sonne schauen sollte. Vor allem beim ungeschützten Blick durch Teleskope oder Objektive besteht akute Erblindungsgefahr, und das innerhalb von Sekunden. Aber auch der direkte Blick in die Sonne ist gefährlich. ausreichenden Schutz bieten nur spezielle Sonnenfilter oder Sonnenfilterfolie. Auch wenn im Internet viele gefährliche Videos und Hinweise kursieren, in denen sogenannte Profis (sorry, Ben, du hast es inzwischen korrigiert, ist aber ein Paradebeispiel) aussagen, dass das ganze schon nicht so schlimm sei, sei an dieser Stelle noch einmal gesagt: Das ist nicht wahr!

Dies war nicht nur zur Sonnenfinsternis 2015 ein großes Thema, sondern ist es immer wieder, wenn man Fotos von der Sonne machen oder einfach nur unser Zentralgestirn beobachten will. Und man kann nicht genug betonen, dass man niemals ungeschützt in die Sonne schauen sollte. Vor allem beim ungeschützten Blick durch Teleskope oder Objektive besteht akute Erblindungsgefahr, und das innerhalb von Sekunden. Aber auch der direkte Blick in die Sonne ist gefährlich. ausreichenden Schutz bieten nur spezielle Sonnenfilter oder Sonnenfilterfolie. Auch wenn im Internet viele gefährliche Videos und Hinweise kursieren, in denen sogenannte Profis (sorry, Ben, du hast es inzwischen korrigiert, ist aber ein Paradebeispiel) aussagen, dass das ganze schon nicht so schlimm sei, sei an dieser Stelle noch einmal gesagt: Das ist nicht wahr!

Ein beliebter Tipp ist die Nutzung einer Sonnenbrille oder einer durch Ruß geschwärzten Glasplatte. Beides ist sogar noch gefährlicher als komplett ohne Schutz in die Sonne zu schauen.

Was passiert überhaupt? Das Sonnenlicht besteht aus vielen Teilen von Strahlung, besonders gefährlich ist der UV Anteil. Dieser zerstört die Netzhaut, und zwar völlig schmerzlos. Man schädigt sich also die Augen, ohne dies zu merken. Ein natürlicher Schutzmechanismus des Auges ist das Blinzeln und das Schließen der Pupille. Eine Sonnenbrille dunkelt nun das Licht entscheidend ab, wodurch sich die Pupille weiter öffnet. Filtert die Sonnenbrille nun nicht genügend UV Licht heraus, kann das Auge irreparable Schäden davon tragen.

Wie können wir nun trotzdem die Sonne fotografieren? Bei tief stehender Sonne ist die Gefahr bedeutend geringer, so dass fotografieren durch ein weitwinkliges Objektiv möglich ist. Wer auf Nummer sicher gehen will, nutzt nicht den Kamerasucher sondern den Live-View Modus. Man sollte aber beachten, dass selbst eine horizontnahe Sonne durch ein Teleobjektiv oder ein Teleskop immer noch eine vernichtende Wirkung haben kann. An sonsten gilt bei allen größeren Brennweiten, dass man einen geeigneten Sonnenfilter nutzen sollte. Eine Filterfolie, mit der man sich einen Filter in jeder beliebigen Größe basteln kann, gibt es von der Firma Baader für günstiges Geld. Das sollte einem sein Augenlicht auf jeden Fall Wert sein!

Die Folie muss auf jeden Fall spannungsfrei vor dem Objektiv angebracht werden. Kleine Wellen oder Unebenheiten machen absolut nichts aus. Eine zu sehr auf Spannung sitzende Folie kann reißen und je nach Brennweite sofort die Netzhaut verbrennen (wenn man durch den Sucher schaut) oder den Chip beschädigen. Vor jedem Einsatz sollte natürlich penibel geprüft werden, ob die Folie noch unbeschädigt ist. Ein solcher Sonnenfilter hält bei sachgemäßer Lagerung (zum Beispiel in einem staubdichten Beutel) über Jahre.

Eine Besonderheit bildet noch die Sonnenbeobachtung mit einem Teleskop. Da hier besonders hohe Brennweiten mit einer großen Öffnung gepaart werden (=riesiges Lichtsammelvermögen), besteht hier eine besonders hohe Gefahr. Die günstigste Konsequenz wäre noch, dass einem die Optik schmilzt, bei einem Blick durch das Okular wäre man auf der Stelle blind. Nicht übertrieben! Will man mit dem Teleskop die Sonne beobachten sollte ebenfalls die Filterfolie zum Einsatz kommen. Außerdem ist in der Regel im Staubschutzdeckel der Optik schon ein kleineres Loch mit eigener Kappe gebohrt. Es reicht völlig aus, den Deckel auf dem Teleskop zu lassen und nur die kleine Öffnung (mit Filterfolie geschützt!) zu nutzen. Von Okularfiltern, die im Strahlengang platziert werden, sollte man großen Abstand halten. Durch die enorme Hitzeentwicklung durch die genbündelte Sonnenenergie können selbst die dicksten Filter platzen und das Licht ungeschützt von einem Augenblick auf den anderen ins Auge durch lassen.

Auch beim Ausrichten auf das Teleskop sollte man nicht in den Sucher schauen. Am besten richtet man das Teleskop auf die Sonne aus, indem man sich am Schatten des Geräts orientiert. Die Feineinstellung kann man vornehmen, indem man ein Stück Pappe in einigem Abstand hinter den Sucher hält, und so an Hand der Projektion der Sonne genau ausrichtet. Zur Sicherheit sollten dann die Staubschutzkappen wieder am Sucher angebracht und gegen Entfernen gesichert werden.

Will man direkt größer in die Sonnenbeobachtung und/oder Fotografie einsteigen, kann man spezielle Sonnenteleskope kaufen. Mit diesen kann man direkt die Sonne beobachten, allerdings zahlt man für solche Geräte auch einen stolzen Preis.

Auch dies liest man immer wieder oder bekommt die Frage gestellt. leider ist sie in der Fotografie nicht so leicht zu beantworten. Bei visueller Beobachtung ist das kein Problem. Durch die Kombination von Teleskop und Okular, welches das Strahlenbündel für das Auge entsprechend wieder parallel ausrichtet, ergibt sich die Vergrößerung durch die Formel

Bei der Fotografie wird das Lichtbündel allerdings ohne ein Okular auf den Kamerachip projiziert. Eine parallelisierung des Lichtbündels, die nur für die visuelle Betrachtung notwendig ist, findet also nicht statt. Die Vergrößerung ergibt sich also immer aus der Kombination des Teleskops mit einem Okular.

In der Fotografie gibt es allerdings nur die Brennweite des Objektivs, daher spricht man eher von einem Abbildungsmaßstab. Eine höhere Brennweite sorgt nicht dafür, dass sich das Bild oder das Objekt vergrößert, sondern der Abbildungsmaßstab ändert sich. Das ist ebenso, wie beim oftmals flasch verstandenen Crop Faktor der APS-C Kameras. Ein Crop Faktor von 1,6 macht nicht aus einem 50mm Objektiv ein 80mm Objektiv. In Wirklichkeit ist der Chip einfach kleiner im Gegensatz zum Kleinbildformat und zeigt nicht etwa eine größere Darstellung des Motivs, sondern einfach nur das selbe Motiv auf einer kleineren Gesamtfläche. Daher erscheint es so, als ob das Motiv auf dem Crop Bild größer dargestellt wird, dabei ist auf dem Bild im Kleinbildformat einfach nur mehr Platz zum Rand.

Aber ist das Bild mit mehr Brennweite nicht trotzdem größer? Nein. Fotografiere ich eine Blume aus sehr großem Abstand mit 1500mm Brennweite und aus sehr viel kleinerem Abstand mit 50mm Brennweite kann die Darstellung der Blume auf den Bildern exakt gleich groß sein. Außerdem kommt es noch darauf an, wie man ein Bild betrachtet. Fotografiere ich ein Hochhaus und betrachte das Bild auf einem Monitor, ist die Abbildung überhaupt nicht vergrößert, sondern sehr viel kleiner als das eigentliche Hochhaus. Wenn ich mich ein paar Meter von dem Bildschirm entferne, wird das Bild wieder kleiner.

Aber auch auf das Bild selbst betrachtet, ergibt die Frage nach der Vergrößerung keinen Sinn. Nehme ich den Mond mit einem 300mm Objektiv auf und betrachte das Ergebnis auf einem Smartphone oder dem Kameradisplay, ist die Abbildung sogar kleiner als der Mond am Himmel. Betrachte ich das selbe Bild projiziert auf eine Kinoleinwand, ist es viel größer. Die Brennweite war jedoch die selbe.

Man sieht also, die Frage nach der Vergrößerung ist gar nicht so leicht zu beantworten. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, denn wenn man ein Bild mit einem ganz normalen Objektiv macht, spricht man ja auch nicht von der Vergrößerung, sondern man wird gefragt "Welche Brennweite hast du benutzt?".

Um dennoch eine sehr grobe Näherung an den Eindruck des Abbildes im Okular zu erreichen, kann man die Vergrößerung nach folgender Formel als Richtwert berechnen:

Verschwörungstheoretiker behaupten ja immer wieder, der Mensch sei nie auf dem Mond gewesen. Als Beweis kommt unter anderem auch gerne, dass man mit dem heutigen technischen Fortschritt in der Amateurastronomie ja Bilder von der US-Flagge auf dem Mond machen oder die zurückgelassenen Gerätschaften sehen können muss. Aber stimmt das wirklich? Kurze Antwort: Nein. Kann man nicht. Das lieg daran, dass die Flagge ein viel zu kleines Objekt ist, um aus so großer Entfernung aufgelöst zu werden.

Jede Optik besitzt ein bestimmtes Auflösungsvermögen. Das ist der Wert mit dem angegeben wird, wie gut kleine Objekte noch aufgelöst werden. Bei einem Teleskop errechnet sich der Wert mit folgender Formel:

Als Beispiel nehmen wir ein 10 Zoll Teleskop mit 1200mm Brennweite. Nach der Formel hat es ungefähr ein Auflösungsvermögen von 0,54".

Wir können auch berechnen, wie groß ein Objekt auf dem Mond sein muss, damit es im Teleskop als Detail aufgelöst werden kann:

Das ergibt bei dem Beispielteleskop einen Wert von 1,005km. Ein Berg oder Krater müsste auf dem Mond also etwa die Größe von 1km haben, um im Teleskop aufgelöst zu werden.

Wenn wir die Formel umstellen, können wir errechnen, wie gut das Auflösungsvermögen sein müsste, damit wir die Flagge (etwa 1m) sehen können. Das Auflösungsvermögen muss also etwa um das 1.000 fache besser sein, also 0,00054".

Stellen wir nun die Formel für das Auflösungsvermögen um, erhalten wir:

Setzen wir nun das Auflösungsvermögen von 0,00054" ein erhalten wir einen Teleskopdurchmesser von etwa 255.555,56mm oder gerundet 256m. Ein Teleskop müsste also eine Öffnung von 256 Metern haben, damit das Auflösungsvermögen gut genug ist, um 1 Meter große Objekte, wie die Flagge, auf dem Mond erkennen zu können. Solche Spiegel zu bauen ist allerdings nach heutigem Stand der Technik unmöglich. Nehmen wir an, das Teleskop soll ein Öffnungsverhältnis von f/5 haben, dann müsste die Brennweite etwa 1.280 Metern betragen. Der Spiegel alleine würde über 1,6 Millionen Tonnen wiegen. Das ist das selbe Gewicht wie etwa 23.000 Space Shuttles.

Viele verbinden mit der Astrofotografie auch kompliziertes und vor allem teures Equipment. Das muss gar nicht sein. Mit einem relativ stabilen Stativ und einer Kamera, bei der man Blende, Belichtungszeit und ISO manuell einstellen kann, sind schon schöne Astrofotos möglich.

Besonders bieten sich hierfür natürlich bekannte Sternbilder an, die man hervorheben kann. Aber auch die weniger bekannten Sternbilder haben durchaus ihren Reiz. Ein weiteres Motiv sind Konjunktionen von Planeten. Wann diese nah beieinanderstehen kann man zum Beispiel auf calsky sehen.

Das Setup ist denkbar einfach. Kamera auf das Stativ geschnallt und eine Brennweite gewählt, mit der man das Sternbild oder die Konstellation bildfüllend ablichten kann. Wenn man noch etwas Landschaft oder einen anderen schönen Vordergrund haben möchte, muss man hier natürlich ein sehr weitwinkliges Objektiv wählen, um auch alles auf das Bild zu bekommen. Die Verschlusszeit sollte man so wählen, dass die Sterne noch rund bleiben und keine Strichspuren bilden. Wie man die maximale annehmbare Verschlusszeit berechnet, habe ich in den Grundlagen beschrieben.

Alternativ kann man die Kamera auf eine nachgeführte Montierung setzen und so länger belichten. Dann muss man aber für den Vordergrund ein separates Bild machen und diese dann in der Bildbearbeitung kombinieren.

Sternspuraufnahmen, auch "Startrails" genannt, lassen sich ebenfalls recht einfach und ohne teures fotografieren. Benötigt wird hierfür lediglich ein stabiles Stativ, eine Kamera mit manuellen Einstellmöglichkeiten und ein programmierbarer oder feststellbarer Fernauslöser.

Optional kann man einen Batteriegriff oder eine externe Stromversorgung für die Kamera nutzen um die Aufnahmezeit zu verlängern.

Grundsätzlich entstehen Sternspuren dadurch, dass man die Kamera fest montiert und dann so lange belichtet, dass die Erddrehung die Sterne zu Strichen verlängert. Das kann man auf zwei Arten erreichen. Entweder man belichtet wirklich so lange oder erreicht die Sternspuren durch aneinander reihen mehrerer kürzerer Belichtungen. Bei einer langen Belichtung ist der Nachteil, dass ein eventuell vorhandener Vordergrund meist total ausbrennt und das Bildrauschen mit langen Belichtungszeiten auch stark zunimmt. Die Methode stammt noch aus der Analogfotografie, wo es nur mit riesigem Aufwand möglich gewesen wäre, ein Summenbild aus mehreren Einzelbildern zu kombinieren.

Durch die digitale Bildbearbeitung ist die gängige Methode also eher, mehrere kürzer belichtete Bilder zu einem Summenbild zusammen zu fügen. Dazu benötigt man einen programmierbaren Fernauslöser oder bei Canon Kameras die Softwareerweiterung "Magic Lantern", die einen eingebauten Intervalometer mitbringt.

Eine Sternspuraufnahme, die nur den Himmel zeigt, ist oft langweilig. Richtig interessant wird das Bild erst, wenn man die Bewegung der Sterne mit einem starren Vordergrund kombiniert. Dieser sollte nicht zu hell angestrahlt sein, selbst ein durch den Vollmond beleuchtetes Objekt kann schon zu hell sein. Hat man ein schönes Motiv gefunden, sollte man noch die Himmelsrichtung beachten. in Richtung Norden kreisen alle Sterne scheinbar um den (fast) zentralen Polarstern. Die Startrails werden in dieser Richtung kreisförmig mit einem zentralen Stern in der Mitte. In Richtung Osten und Westen erhält man eher bogenförmige Spuren, während man in südlicher Richtung in der unteren Bildhälfte nach unten gebogene Spuren, in der oberen Bildhälfte nach oben gebogene Spuren bekommt. Welche Richtung man wählt, ist vom persönlichen Geschmack abhängig, alle bieten schöne Motive.

Hat man einen Bildausschnitt gewählt, muss die Kamera eingestellt werden. Die Blende am möglichst weitwinkligen Objektiv sollte weit offen sein. Je nach Objektiv sollte man aber eine Stufe abblenden, da es sonst zu Bildfehlern und Unschärfe vor allem am Rand kommen kann. Das muss man einfach ausprobieren. Tendenziell ist der Effekt bei höherwertigen Objektiven aber nicht so stark ausgeprägt. Die Belichtungszeit darf ruhig an die 30 Sekunden gehen, denn hier sind die Strichspuren ja gewünscht. Der ISO Wert sollte so angepasst werden, dass die Sterne gut zu sehen sind und das Bild dabei möglichst wenig rauscht. Ein Wert zwischen 200 und 800 sollte passen.

Ist der Vordergrund etwas zu hell, ist das kein Problem, wir können problemlos ein separates Bild für den Vordergrund erstellen und dieses in der Bildbearbeitung zusammen fügen.

Wenn die Einstellungen passen, stellt man im Intervalometer oder am Fernauslöser nun die Anzahl der Bilder ein, oder klemmt einfach den Auslöser fest. Die Kamera sollte nun ohne Pausen ein Bild nach dem anderen schießen, jeweils 30 Sekunden belichtet. Wichtig ist noch, die automatische Rauschreduzierung der Kamera zu deaktivieren. Diese würde dafür sorgen, dass nach jedem Bild ein genauso lange belichtetes Dunkelbild erstellt wird, was zu Lücken in den Sternspuren führen würde.

Die Gesamtbelichtungszeit hängt nun davon ab, wie lang die Spuren werden sollen. Eine Stunde sollte aber mindestens eingeplant werden um ansehnliche Sternspuren zu bekommen. Macht zwischendurch der Akku schlapp, sollte dieser möglichst schnell und ohne Verwacklungen am Stativ gewechselt werden. Beides würde man im fertigen Bild durch eine Lücke oder einen Sprung in den Spuren sehen können.

Am Ende der Belichtung sollten noch Dunkelbilder erstellt werden. Dies geht einfach, indem man die Einstellungen beibehält und lediglich die Staubschutzkappe auf das Objektiv setzt. Dann sollten noch etwa 10-20 Aufnahmen gemacht werden. Diese sogenannten Darkframes werden später in der Bildbearbeitung vom Summenbild abgezogen, um das Dunkelrauschen, Verstärkerglühen sowie Hot- und Dark-Pixel zu entfernen.

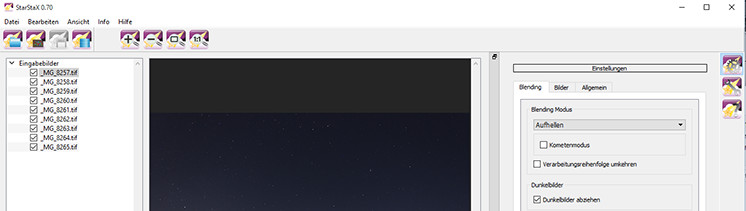

Mein Workflow sieht nun so aus, dass ich die Bilder (selbstverständlich im RAW Format) nun in Lightroom importiere und dann ohne weitere Bearbeitung als TIF exportiere. Die so entstandenen TIF Dateien importiere ich dann in das Programm "StarStax". Die am Ende erstellten Darkframes werden dort natürlich auch als Darkframes importiert. Sollten in der Aufnahmereihe Bilder sein, auf denen gerade ein Auto i die Kamera leuchtet oder die anderweitig nicht passen, deaktiviere ich diese links in der Liste. Mit der dann entstehenden Lücke muss man dann leben.

Passt alles, kann man dann im Modus "Aufhellen" die Bilder kombinieren. Je nach Anzahl und Auflösung braucht das eine Weile. Der Modus "Lücken füllen" eignet sich, wenn man doch einige kleinere Lücken hat. Hier hilft auch nur Ausprobieren.

Das fertige Summenbild speichert man dann wieder als TIF und kann es dann in Lightroom oder Photoshop weiter bearbeiten.

Zusatz-Tipp: Aus den Einzelbildern lässt sich dann auch wunderbar eine Timelapse erstellen. Dazu einfach alle Einzelbilder in ein Videobearbeitungsprogramm wie Windows Movie Maker laden, für alle Bilder eine Anzeigedauer zwischen 0,04 und 0,08 Sekunden einstellen und das Video rendern.

Noch ein Tipp: Stelle dich doch für eine Belichtung ganz still mit einer Taschenlampe ins Bild und leuchte in den Himmel. Das kommt immer wieder gut.

Sundogs, oder auch Nebensonnen genannt, entstehen, wenn das Sonnenlicht durch Eiskristalle gebrochen wird. Auch im Sommer können in hohen Atmosphärenschichten Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt herrschen. Wenn sich dort dann sechseckige Eiskristall-Plättchen bilden, wird das Sonnenlicht so gebrochen, dass im Abstand von etwa 22° neben der Sonne, manchmal auch beidseitig, eine sogenannte Nebensonne entsteht. Auch wenn man das Phänomen nicht sehr bekannt ist, kann man es doch recht häufig beobachten. Wenn man weiß, auf was man achten muss. Manchmal sind die Nebensonnen allerdings auch sehr stark ausgeprägt und leuchten hell in den Farben des Regenbogens.

Um ein solches Phänomen zu fotografieren benötigt es wieder nur relativ wenig Ausrüstung. Im Prinzip kann man hier sogar auf das Stativ verzichten, so dass man nur eine Kamera und ein passendes Objektiv benötigt. Will man beide Nebensonnen auf einem Bild haben, muss man ein entsprechend weitwinkliges Objektiv nutzen. Die Belichtungszeit kann sehr kurz ausfallen.

Extrem wichtig ist bei Fotografie in die Sonne, dass man die gängigen Sicherheitshinweise beachtet. Schon ein kurzer Blick in die Sonne durch ein Objektiv kann eine Schädigung der Augen bis hin zu vollständiger Blindheit verursachen. Ich übernehme keine Verantwortung für eventuelle Verletzungen, die durch Nichtbeachten der Sicherheitshinweise zur Sonnenbeobachtung auftreten!

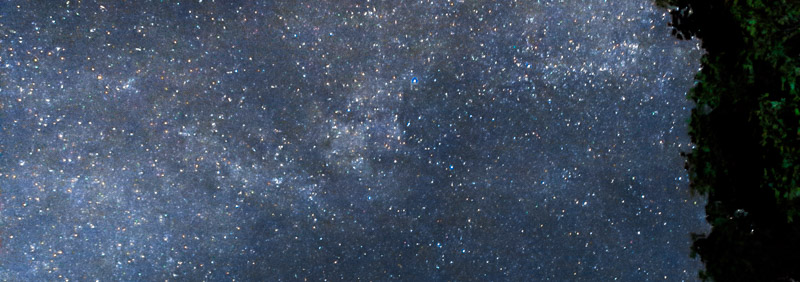

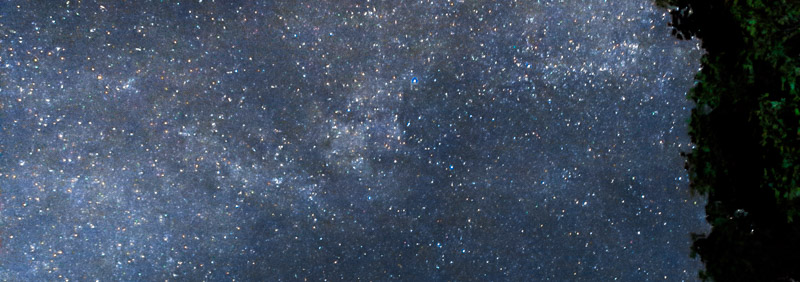

Man braucht schon eine richtig klare Nacht um die Milchstraße am Himmel sehen zu können. Aber nicht nur ein klarer Himmel ist Voraussetzung, auch ein Beobactungsort, der frei von störenden Lichtquellen ist, ist Voraussetzung für ansprechende Milchstraßenfotos. Generell gilt: Je dunkler desto besser. Auch der Mond sollte nicht am Himmel stehen, sein Licht reicht schon aus, die Milchstraße zu überstrahlen.

Das benötigte Equipment ist auch bei der Milchstraßenfotografie überraschend einfach gehalten: Eine Kamera, ein stabiles Stativ und ein möglichst weitwinkliges Objektiv. Mit einem Fisheye Objektiv erhält man einen ganz besonderen gewölbten Bildeffekt, der den kompletten Verlauf der Milchstraße von Horizont zu Horizont zeigen kann. Da die Milchstraße nur ein schwach sichtbares Band am Himmel ist, sollte die Belichtungszeit und der ISO Wert so hoch wie möglich gewählt werden. Allerdings natürlich nur so hoch, dass keine Sternspuren entstehen und dass das Rauschen noch im Rahmen bleibt.

Möchte man noch mehr rausholen, kann man für relativ kleines Geld eine mobile Nachführung auf sein Stativ setzen. Diese erlaubt einem, zumindest etwas längere Belichtungszeiten zu nutzen. Da dabei aber ein eventuell vorhandener Vordergrund verschwimmt, sollte für diesen ein separates Bild gemacht und dann in der Bildbearbeitung eingefügt werden.

Wo wir übrigens beim Thema Vordergrund sind: Die Milchstraße allein ist schon beeindruckend, aber so richtig zur Geltung kommt sie erst mit einem passenden Vordergrund.

Zusatz-Tipp: Am meisten lohnt sich die Milchstraße im Sommer. Die Nächte sind hier zwar kürzer, aber nur dann ist das spektakuläre Zentrum sichtbar. Mit einem Programm wie Stellarium kann man sich den Verlauf zu jedem beliebigen Zeitpunkt genau anzeigen lassen und so die Aufnahme planen.

Der Mond ist das erste Objekt, für das es mehr an Equipment braucht, als nur die "Standard-Ausrüstung". Denn ich denke jeder kennt das Problem: Man sieht einen gewaltigen Mond am Himmel und will diesen direkt auf ein Foto bannen, aber auf dem Chip kommt nur ein wenige große Pixel großer "Leuchtfleck" an.

Um den Mond ansehnlich abzulichten braucht es vor allem eins: Brennweite. Mit meiner Canon EOS 600D brauche ich schon das Teleskop mit 1200mm Brennweite um den Mond formatfüllend auf den Sensor zu bekommen. Man kann zwar auch mit 300mm schon den Mond einigermaßen detailreich ablichten, aber ich denke wir sind uns einig, die Details die die längere Brennweite hervorbringt, sind damit einfach nicht erreichbar.

Mond-Planeten-Konstellationen

Wie schon bei den Sternbildern und Planetenkonstellationen kann man eine (scheinbare) Annäherung von Mond und Planeten fotografieren. Ein besonderer Hingucker ist, wenn der Mond iene sehr schmale Sichel bildet und durch eine lange Belichtung das "aschgraue Mondlicht" sichtbar wird.

Bei solchen Konstellationen bietet sich ein eher weitwinkliges Objektiv an. So kann man noch etwas Vordergrund ins Bild nehmen und stellt gleichzeitig den Mond und den Planeten dichter zusammen, als mit einer höheren Brennweite. Um das aschgraue Mondlicht sichtbar zu machen, muss die Belichtungszeit natürlich länger gewählt werden. Die angestrahlte Mondsichel brennt dabei aus, das ist bei diesen Bildern aber nicht so schlimm. Alternativ kann man natürlich zwei Belichtungen erstellen und dann in der Bildbearbeitung wieder zusammen fügen. Benötigtes Equipment ist hier lediglich die Kamera, ein Stativ und ein weitwinkliges Objektiv. Das Kit Objektiv leistet dabei schon gute Dienste.

Aureolen

Manchmal ist das Wetter einfach zu schlecht um den Himmel zu fotografieren. Wirklich? Der helle Lichthof um den Mond treibt viele Astrofotografen in den Wahnsinn, kann aber auch selbst ein reizvolles Motiv für ein Foto sein. Mit bloßem Auge ist dieser Lichthof ziemlich farblos, der Kamerasensor kann aber im Gegensatz zu unserem Auge auch nachts noch sehr gut Farben "erkennen".

Der Schlüssel zu einem ansprechenden Bild ist eine Belichtungszeit, die lang genug ist, um auch die äußeren Bereiche des Lichthofs sichtbar zu machen, aber nicht so lang, dass der Mond selbst das Bild völlig überstrahlt. Da muss man ein bisschen experimentieren. Die Brennweite sollte im Telebereich liegen, aber so dass der Lichthof nicht abgeschnitten wird.

Zusatz-Tipp: Noch interessanter wird es, wenn zusätzlich ein hellerer Planet wie Jupiter, Saturn, Venus oder Mars nahe beim Mond steht.

Mondfinsternis

Mondfinsternisse treten um einiges häufiger auf als Sonnenfinsternisse. Dennoch ist es ein beeindruckendes Schauspiel, wie sich der Mond in den Kernschatten der Erde schiebt und sich dann verdunkelt. Vor allem wenn er sich im kernschatten rot färbt. Man spricht dann auch von einem "Blutmond". Die rote Färbung kommt dadurch zu Stande, dass durch Brechung und Streuung des Sonnenlichts in der Atmosphäre nur noch der rote Anteil des Lichts den Mond bestrahlt.Das Schauspiel fotografisch festzuhalten ist schon etwas komplexer, da sich die Helligkeit des Mondes ja ständig ändert. Kann man zum Eintritt in den Halbschatten sogar noch aus der Hand fotografieren benötigt man spätestens beim Eintritt in den Kernschatten ein Stativ. In den dunkelsten Phasen ist sogar eine Nachführung ratsam, um längere Belichtungszeiten zu ermöglichen, ohne dass die Bewegung des Mondes die Details verwischt. Die Brennweite sollte lang gewählt werden, um möglichst viele Details des Mondes abzubilden.

Hier ist es schwierig Tipps zu den Einstellungen zu geben, aber generell sollte man mit Belichtung und ISO experimentieren, so dass die Details nicht verwischen, das Rauschen aber nicht zu stark wird. Wichtig ist immer wieder die Bilder am Display zu kontrollieren und gegebenenfalls die Einstellungen anzupassen, denn der Mond bewegt sich schneller, als man denkt, und ein beeindruckendes Motiv kann einen Augenblick später schon wieder vorbei sein.

Zusatz-Tipp: Auch eine kurze Brennweite bis in den Weitwinkelbereich kann reizvolle Aufnahmen hervor bringen, vor allem, wenn man einen interessanten Vordergrund einbaut. Besonders beeindruckend sind Aufnahmen, die man in einem festen Abstand von ein paar Minuten aufnimmt. Die Kamera sollte dabei nicht nachgeführt werden, so dass man immer den selben Vordergrund hat. Achte darauf, dass der Mond im Bild Platz zum "wandern" hat und mach dann alle 5 Minuten ein Bild. In der Bearbeitung füge dann alle Bilder zusammen, so dass man die verschiedenen Phasen der Finsternis in einem Bild sieht und der Mond dabei einen Bogen durch das Bild zieht.

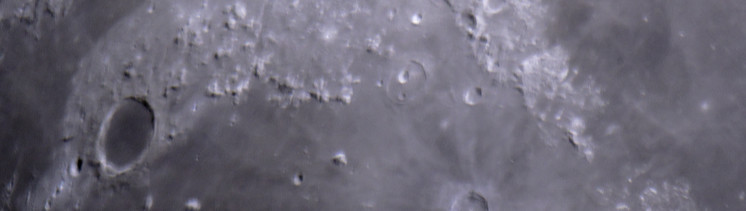

Detailaufnahmen

Besonders eindrucksvoll sind natürlich detaillierte Nahaufnahmen von der Mondoberfläche. Aber um solche Nahaufnahmen zu erstellen benötigst du schon ein etwas fortgeschritteneres Equipment. Neben der Kamera ist der Einsatz eines Teleskops schon fast Voraussetzung. Die Brennweite sollte nicht unter 1200mm liegen und ist nach oben hin nur durch die Größe der Teleskopöffnung begrenzt. Denn ab einer bestimmten Brennweite (oder "Vergrößerung", auch wenn das Wort in der Fotografie nicht unbedingt zutrifft), opfert man die Detailabbildung und das Bild wird wieder unscharf und schwammig. Für das Teleskop wird dann noch eine geeignete Montierung benötigt. Das muss keine teure parallaktische Montierung sein, da wir nicht allzu lange belichten. Aus dem selben Grund kann auch eine automatische Nachführung entfallen. Auf eine Goto Steuerung können wir, dank der leichten Auffindbarkeit des Mondes auch verzichten.

Nachdem die Kamera am Okularauszug des Teleskops befestigt wurde, einfach das Teleskop auf den Mond richten. Den Mond mit dem Teleskop zu finden sollte nicht schwer sein, auch das Fokussieren ist hier kein Problem. Am besten geht das im Live-View Modus der Kamera, sollte sie keinen Live-View Modus besitzen, geht das aber auch mit dem Sucher. Im Live-View am besten die höchste Zoomstufe einstellen und dann mit dem Okularauszug fokussieren. Dabei am besten immer nur kleine Bewegungen machen und das Gerät dann erstmal ausschwingen lassen. Bei so hohen Brennweiten macht sich jede kleine Bewegung durch einen relativ großen Ausschlag auf dem Bild bemerkbar. Vor allem wenn man die Brennweite mit einer Barlowlinse verlängert, wie in meinem Fall auf 2400 oder 6000mm, kann ein Windhauch schon für Verwacklungen sorgen. Das Teleskop sollte daher wenn möglich windgeschützt aufgestellt werden. Ebenso sollte an der Kamera die Spiegelvorauslösung aktiviert werden, denn selbst der Spiegelschlag kann schon dafür sorgen, dass das ganze Teleskop in Schwingung versetzt wird.

Wenn der richtige Fokus gefunden ist, geht es an die Einstellungen. Je voller der Mond ist, desto heller wird er scheinen. Lange Belichtungszeiten brauchen wir nicht. Die Blende lässt sich durch die Verwendung der Kamera am Teleskop ebenfalls nicht verstellen. Wir haben als Variablen also nur ISO und die Verschlusszeit. Beim ISO können wir ruhig mit dem niedrigsten Wert anfangen, in der Regel 100. Die Verschlusszeit dann so lange anpassen bis das Bild hell genug ist. Sollte die Verschlusszeit zu lang werden, so dass die Bewegung des Mondes sichtbar wird, dann mit dem ISO ausgleichen.

Bei der Verwendung von Barlowlinsen zur Brennweitenverlängerung muss man natürlich beachten, dass das Öffnungsverhältnis ebenso um den angegebenen Faktor steigt. Wenn mit einer 5x Barlowlinse aus 1200mm Brennweite 6000mm werden, dann wird auch das Öffnungsverhältnis von f/4.7 auf f/23.5 steigen. Das muss man natürlich wieder durch ISO und Verschlusszeit ausgleichen.

Bei diesem Tipp beschränke ich mich auf das Fotografieren mit der DSLR. Eine andere Variante wäre das Fotografieren mit einer Webcam oder Planetenkamera. Das wird in einem separaten Artikel behandelt.

Zusatz-Tipp: Der Vollmond sieht immer eindrucksvoll aus, wirkt auf Bildern aber immer sehr flach. Die schönsten Konturen und Kraterdetails erhält man bei Halbmond, und dann in Terminatornähe (dort, wo die angestrahlte Seite zur Schattenseite übergeht). Denn dann strahlt die Sonne nicht frontal auf den Mond, sondern etwas seitlicher, was an den Kratern und Bergen schöne Schatten wirft. Das Bild wird so viel plastischer wirken.

Polarlichter entstehen durch Teilchenströme, die von der Sonne aus unser Erdmagnetfeld streifen. In den Polarkreisregionen treten sie sehr häufig auf, aber in den mittleren Breiten hat sie kaum jemand schon einmal mit dem eigenen Auge gesehen. Dennoch kann es passieren, dass bei einem sehr starken geomagnetischen Sturm auch bis Süddeutschland deutlich sichtbare Polarlichter am Himmel erscheinen. Das ist jedoch schon sehr selten. Etwas häufiger kommen Polarlichter in Norddeutschland vor.

Da moderne Kamerasensoren deutlich empfindlicher sind als das menschliche Auge kann es sogar sein, dass man mit einer Langzeitbelichtung ein Polarlicht einfangen kann, das man mit dem bloßen Auge nicht sieht. genauere Informationen zu Polarlichtern habe ich auf der Seite "Polarlicht-Info" zusammen getragen. Mit den dort gezeigten Daten und Diagrammen kann man abschätzen, ob in der Nacht Polarlichter sichtbar sein können.

Die Anforderung an unser Equipment ist dabei wieder vergleichsweise gering. Benötigt werden: Eine Kamera, ein Stativ und ein weitwinkliges, möglichst lichtstarkes Objektiv. Im Prinzip ähnelt die Aufnahmetechnik der der Milchstraßenfotografie. Die Polarlichter treten zumindest in den mittleren Breiten immer in nördlicher Richtung auf. Der Himmel sollte möglichst dunkel und frei von Streulicht sein. Die Polarlichter können am Himmel einen großen Bereich einnehmen, daher sollte man möglichst weitwinklig fotografieren.

Die Einstellungen sollten so sein, dass die Blende maximal geöffnet ist. Eventuell sollte man eine Stufe abblenden um eine Unschärfe vor allem im Randbereich zu vermeiden. Die Verschlusszeit sollte so gewählt werden, dass die Sterne keine Strichspuren ziehen. Man sollte aber auch beachten, dass die polarlichter sich selbst relativ schnell bewegen. Hier gilt: So lange wie nötig, aber je kürzer desto besser. Mit dem ISO gleichen wir dann aus.

Wer noch nie Polarlichter gesehen hat, der kann sie auch leicht übersehen, zumindest wenn man nicht weiß, worauf man achten muss. Denn gemäß dem Sprichwort "nachts sind alle Katzen grau" kann unser Auge nachts nur sehr schlecht Farben erkennen. Das liegt daran, dass es in eine Art "Nachtmodus" umschaltet um besser in der Dunkelheit zu sehen, was aber auf Kosten der Farbwahrnehmung geht. Die Polarlichter stellen sich für das Auge also lange nicht so bunt dar, wie man es auf den Hochglanzfotos sehen kann, sondern eher als weiß-grauer Schleier. Man kann sie so leicht mit Wolken verwechseln, das Charakteristische "wabern" lässt sie aber eindeutig als Polarlichter identifizieren.

Obstruktion des Fangspiegels

Öffnungsverhältnis am Teleskop

Vergrößerung bei visueller Verwendung

Austrittspupille des Okulars

Auflösungsvermögen eines Teleskops

Minimale Vergrößerung

| Lebensalter: | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |

| Augenpupille (mm): | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,3 |